Être à la mode, c’est coucher avec son époque – en l’espèce avec celle-ci. Franchement : qui le voudrait ? Nous sommes quelques-uns, quelques-unes, à n’en pouvoir plus de la pleurnicherie, des fausses valeurs, des artistes homologués. L’art véritable meurt sous les discours. La littérature est la première victime. Qu’est-ce donc que la littérature « modèle » des années 2020 sinon un bavardage bourré d’indignations et d’engagements – qui sont en réalité d’une nature intimement, intensément, individualistes. Triomphe depuis une vingtaine d’années une langue d’une superficialité haïssable, qui se donne pourtant des airs de grandes profondeurs. La critique officielle (ce qu’il en reste) s’aligne sur les réseaux sociaux et affuble de qualités un peu farce n’importe quoi, n’importe qui : ainsi nous parle-t-on « d’écriture puissante » pour honorer des virtuoses de l’insipide, ainsi nous vient-il chaque semaine un champion de la « résilience » sur lequel les plus lucides renifleront d’abord un désir de gloire, une folle envie d’argent.

Longtemps l’homme a observé le singe tel une autodérision, aujourd’hui l’homme admire le singe. Homme ou femme, jeunes ou vieux, de droite ou de gauche, les mandarins des années 2000 ne sont que des petites mandarines… Cependant il ne faut pas confondre la place dont on hérite et le talent dont on dispose.

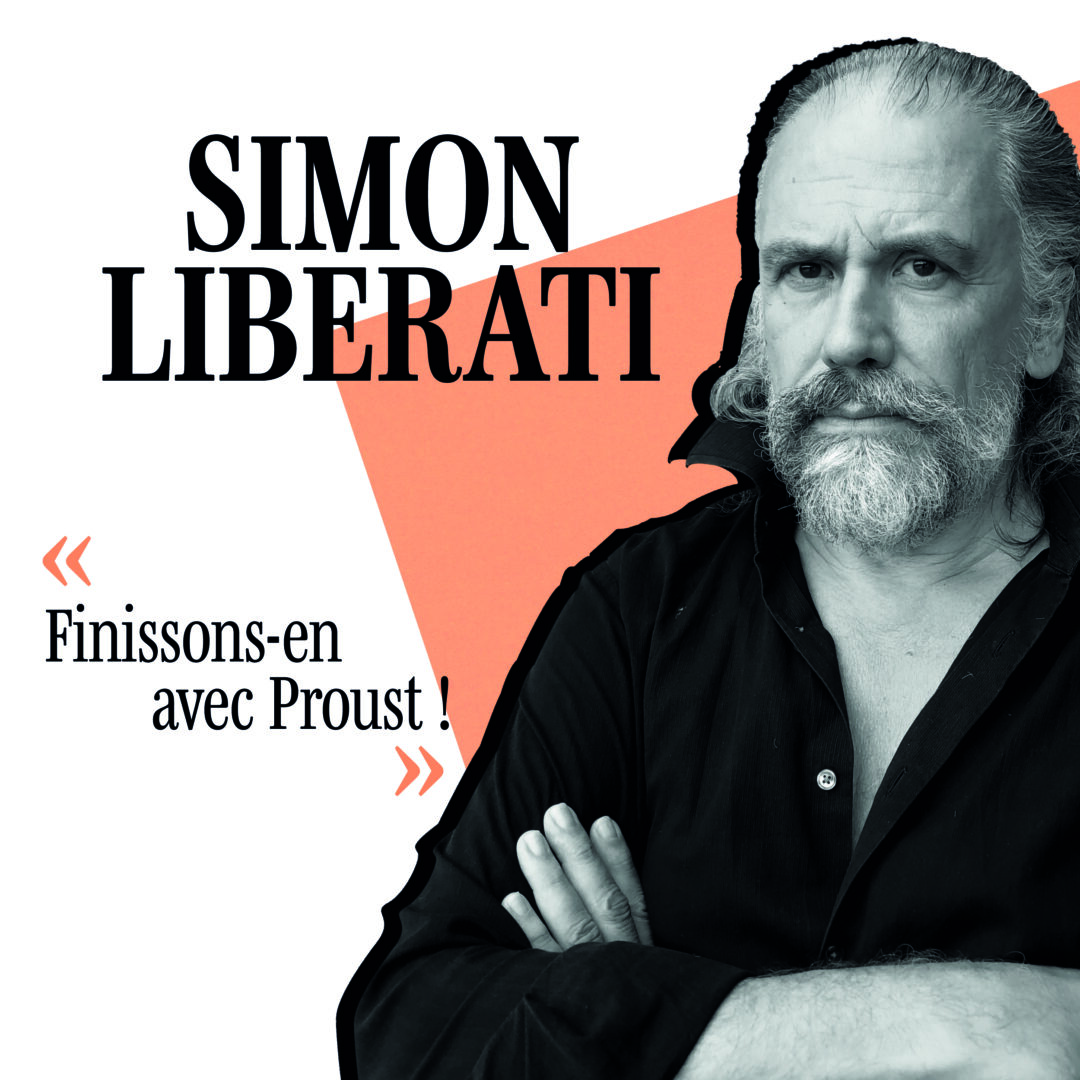

C’est pourquoi Séguier lance Inactuel. Ni revue, ni site web, ni réseau, Inactuel publiera les papiers et entretiens refusés par le catalogue de la redite. Loin de l’ennui vibrant des machins littéraires, il sera ici question de création, de liberté, de dons, de grâce et de goûts – la partie la plus haute du genre humain. Et rien d’autre.

Pour vous abonner gratuitement à Inactuel, cliquez ici.

Les professionnels du cinéma se sont moqués d’elle après Extase, ce film tourné en Europe. Les caméras étaient certes placées assez loin d’elle, mais l’on n’a pas dû tout de même faire beaucoup d’efforts pour expliquer à la jeune actrice tous les avantages que peut procurer un téléobjectif…

Il est temps d’oublier ce long métrage : il serait intolérable à mes yeux que l’on dise le moindre mal de la femme que j’aime.

Cela fait trois ans qu’elle est arrivée aux États-Unis. Elle y a vite mis le feu aux poudres. On a continué à l’utiliser ici de la même manière qu’à Vienne, du moins autant que le code de ce cher monsieur Hays le permet. On parlera donc d’une sorte de nudité républicaine à l’écran… Le bon vieux business façon Theda Bara, un souffle exotique élégant, qui fonctionne toujours aussi bien aujourd’hui dans l’univers du cinéma (et a beaucoup à voir avec une manière particulière de battre des paupières), que les flics burlesques et hystériques des anciennes productions.

« Fais-toi belle », a-t-on ordonné à Hedy. « Oui, sois jolie et, tiens, mets-toi là. »

Et peu importe comment tu joues…

Le vécu d’un adolescent électrique, ce sont les singles et les petites amies d’une semaine, les modes qui chassent les autres, les instants/Extases importantes parce que futiles, flashants parce qu’aussi dérisoires qu’éphémères : des Extases/Kleenex à fixer tout de suite car Demain sera trop tard et que les modes non-vécues ne se revivront jamais.

Et, au-milieu-de-ces-Moments-Là-qui-inventent une Adolescence, Daddy Burroughs est venu avec ses flashes, ses mômes sublimes, ses garçons sauvages et ses Vénusiens/Heavy Metal, ses électricités au pays du Hoolahoop néon, SES-HISTOIRES-À-SAUTER-DANS-LE-CERVEAU. Il n’en fallait guère plus au teenager électrique (ce mutant somptueux, sale petit Frankenstein né du désordre post-industriel) pour apprendre qu’à côté du Flash/Rock’n’Roll, il en existait un autre si semblable qu’il était bon et justifié d’y sombrer avec autant de non-pudeur et de non-recul.

Et les vertiges parallèles des pages « high-Energy » de The Soft Machine, Nova Express ou The Naked Lunch et des électricités de Dylan, Stones ou Velvet apprirent au teenager électrique ce que pouvait – se devait – d’être la « littérature » :

APPRENDRE QU’ON PEUT FLASHER/BURROUGHS COMME SOMBRER/ROCK’ N’ROLL. APPRENDRE QUE BURROUGHS SE DOIT DE SE LIRE DEVANT UN MILK-SHAKE, DARK SHADES BAISSÉES, SNAP-SNAP SUR LA CUISSE, JUKE-BOX À CÔTÉ.

Il y avait avec nous presque l’entière population d’un village indien de langue quechua, les Indiens de la montagne. Ils avaient le sentiment que ce qu’ils faisaient était très important pour tous les Indiens, qu’on allait expliquer les mauvais traitements reçus, les privations, l’impérialisme, la misère profonde. Ils en étaient très conscients, aussi exécutaient-ils les tâches les plus dures. Un jour, nous tournions dans les marais. Ils traînaient de très lourds canons, certains avaient de la boue jusqu’aux hanches, et quand j’ai dit : « Ça suffit pour aujourd’hui », ils ont répondu : « Pourquoi ne pas continuer, puisqu’on y est ? ». Ils avaient le sentiment qu’il y avait quelque chose de plus important que leur situation personnelle à ce moment-là.

Il y a eu des problèmes avec Klaus Kinski qui, tout le monde le sait, est un hystérique et peut-être l’acteur le plus difficile au monde. Un jour, sur scène, il a failli tuer un autre acteur. Dans une autre pièce, un acteur ne faisait pas exactement ce que voulait Kinski, alors il l’a poignardé si furieusement avec son épée de bois que le pauvre homme en a eu pour trois mois d’hôpital. Sur le tournage, Kinski avait l’habitude de m’insulter tous les jours pendant deux heures. Il criait d’une voix aiguë devant tout le monde. Et c’était très drôle, parce que je restais silencieux.

Ce qui m’a d’emblée séduit chez Schjeldahl, c’est son rapport non académique à l’art et à la langue, son ironie mordante, son détachement. Je ne voulais surtout pas faire de Comment je meurs quelque chose d’abscons. Hors de question que cela tourne au long poème en prose, d’inspiration beat par exemple, même si Schjeldahl fut poète avant d’être critique d’art. Il fallait rester au plus près du texte, le plus simple possible. Mon objectif était de conserver, en français, la fluidité originale, même s’il fallait, pour cela, être un peu moins sec, ajouter, ici et là, une ligne ou deux. Nous avons passé beaucoup de temps à retravailler ma traduction avec Jean-Pierre Montal, à nous poser des questions de forme, à polir le texte, à le relire à haute voix, face à face, afin qu’il « coule », qu’il soit le moins « affecté » possible, tout en conservant ces quelques vertiges qui font sa force.

Et puis il y a cet « air de rien » qui est dingue. Ce texte me fait l’effet d’un costume discret qui irait parfaitement bien à son porteur, mais dont on ne remarquerait pas au premier abord les coutures, les plis et les détails qui en font une véritable œuvre d’art. Là c’est pareil : quand on se penche sur le texte, il vous éblouit par la précision de sa facture, l’intelligence de ses choix, tant stylistiques que narratifs.

Acteur de cinoche, on se fait chier. On passe son temps à attendre. La scène a évidemment quelque chose de plus immédiat. Mais l’écriture, c’est vraiment ce qui me plaît le plus. Même s’il faut parfois que je me mette en condition pour écrire. J’ai eu un jour un projet de bouquin et me suis alors mis en tête de fréquenter avec assiduité les musées. Qui n’étaient qu’un prétexte, je n’en avais pas grand-chose à fiche, au fond, des musées ! Mes trois heures d’écriture quotidienne, ici, au bistrot, voilà ce qui me donne l’impression d’avancer, de faire le ménage, même si, je dois le reconnaître, je suis plutôt d’un naturel glandeur. Et pas un grand fan, non plus, de promo. Je n’ai pas l’impression alors d’être très constructif. Je me dis que je devrais écrire plutôt que répondre à des questions et parler. Surtout de moi : “Comment ose-t-il ?”

“Le western, ce cinéma par excellence”, a dit un jour le grand critique cinématographique André Bazin. François Cérésa ne le démentira pas, lui qui vient de faire paraître chez Séguier Total Western, déclaration d’amour enflammée à un genre cinématographique dont, à l’image du rock, on annonce la mort à intervalles réguliers mais qui finit toujours, d’une manière ou d’une autre, par renaître de ses cendres au moment où l’on ne s’y attend plus. Au milieu des années soixante, au moment où le “western à Papa” laissait la place au spaghetti (gueules patibulaires, crasse, barbes, gnôle, haricots rouges et flingues de concours au programme), dont Sergio Leone fut le chef étoilé, Éric Leguèbe (1935-2002), critique cinématographique du quotidien Le Parisien durant plus de trente ans, commença à recueillir les confidences des géants d’Hollywood et de l’âge d’or des studios. À l’occasion du centenaire du cinéma, en 1995, le journaliste réunit ses entretiens avec les plus grands réalisateurs américains dont quelques-uns sont toujours considérés comme d’incontournables maîtres du western.

Si j’aime le rock, c’est parce que ça doit être une musique de la vérité. Dès que la vérité du rock est dissimulée, on bascule dans la variétoche. Que je destroye la gueule d’Obispo, c’est la nature des choses, c’est mon ennemi de classe. Humainement, je n’ai rien contre lui, mais je me positionne de façon offensive. Si je veux être dans la vérité et les bollocks, je suis obligé de tirer à boulets rouges sur le frelaté. Sinon les gens confondent l’énergie pure et l’énergie frelatée. Moi, par ma culture et ma discothèque, j’ai une idée assez précise de la frontière. Goldman, je n’ai rien contre lui mais, musicalement, il est bidon, je ne pourrais jamais dormir une nuit dans sa peau. Je suis pour le fritage direct. C’est mon côté boxeur et mon exigence. C’est un peu haut et éthéré mais pour moi, vérité et beauté marchent ensemble. Quand je dis ce que je pense, je mets un pied dans la beauté, le territoire que je veux habiter. En faisant des disques, je lance comme ça de petits phares.

Ici, je m’amuse avec toute la gravité qui sied à l’humour, curieux pays où les moins révolutionnaires sont celles et ceux qui s’annoncent tels ; idem pour les poètes qui se disent poètes, les critiques qui se veulent critiques et qui ne sont, pour la plus grande part, que des clients d’Interflora ; idem pour les nouveaux philosophes qui n’ont rien de neuf que leur chemisier blanc, leur tignasse soixante-huitarde (salon, salon, que n’a-t-on pas fait encore pour te célébrer !) ou leur sourire carnassier quand on les surprend tels quels, tels qui en leur flagornerie organisées ; idem pour celles et ceux qui « ont l’air » sincères et qui ne le sont pas au détriment et à la « mise en marge » de celles et ceux qui sont sincères et ne peuvent plus simplement rien dire : la sincérité a pivoté. J’adore les longs préambules, ces vestibules de l’esprit où ci et là pointent des vérités : le quotidien est fabuleux, il regorge de fables, je ménage, je suis une femme de ménage (une technicienne de surface dit-on, la mienne est à Tahiti où je n’irai jamais), je n’aime pas ce qu’il y a dans les histoires, j’aime ce qu’il y a autour. L’essentiel.

Ah ! Paris sera toujours Paris. À chaque rentrée, nous avons eu nos petits romans de la rentrée, nos fameux petits romans à petite musique – « Ça, c’est Paris ! » À chaque saison, notre nouveau nouveau hussard : un jeune homme propre sur lui qui se croit fitzgeraldien parce qu’il aura bu sec un ou deux scotchs au bar du Pont-Royal. Petits nimiers, petits déons, petits drieux, petits nourissiers, petits vieux de trente ans, petits petits ; je n’ai pas retenu les noms.

Et je n’ai pas retenu non plus les noms d’auteurs ni les titres interchangeables de tous ces très minces volumes rédigés par d’austères minimalistes et publiés sous couverture blanche à liséré bleu ou rouge. Cent pages. Cent mots par page, écrits très gros. Un vocabulaire de trois cents mots. Des objets : une moto, une baignoire, un appareil-photo. Des phrases courtes : un sujet, un verbe, un complément, un point. Ou moins encore. Comme dans ces abécédaires ou ces modèles d’écriture de notre petite enfance. Nouveau formalisme, nouvel académisme : c’est aussi vieillot que la bimbeloterie sonore d’un Coppée, aussi mort. On ne sait ce qui l’emporte, de la vacuité ou du vide.

Quand en octobre 1912, Marcel Proust songea à faire paraître Du côté de chez Swann, le premier volume de sa célèbre série : À la recherche du temps perdu, cet incomparable artiste, qui avait déjà publié quinze ans auparavant Les Plaisirs et les Jours et, plus récemment, Sésame et les Lys, ne jouissait guère d’un grand crédit auprès des éditeurs. Mais, lié avec les plus illustres écrivains de ce temps, il pouvait, par l’entremise de l’un d’eux espérer voir s’ouvrir devant lui les portes les plus fermées. Il préféra s’adresser à moi, parce qu’il avait aimé le Roman du malade et qu’il connaissait de longue date mon admiration pour son talent.

Du côté de chez Swann fut d’abord porté à Fasquelle, qui ne crut pas devoir le publier. Proust, découragé par ce premier échec, songea dès ce moment à faire éditer ce volume à ses frais. « Non seulement, je paierai les frais, m’écrivait-il, mais, malgré cela, je voudrais intéresser l’éditeur aux bénéfices s’il y en avait, non par générosité, mais pour qu’il ait le désir que le livre réussisse. » Je combattis cette résolution. Je m’efforçai de montrer à Proust l’espèce de discrédit qu’il risquait de jeter lui-même sur son œuvre.

J’ai essayé un peu de parler de moi dans Venises, ce qui ne m’est pas arrivé souvent, n’est-ce pas ? Il y a plusieurs façons de s’aborder. Jouhandeau par exemple, se réveille à quatre heures du matin et écrit tout ce qu’il pense. Le soir, il a pratiquement fait un livre. C’est d’ailleurs étonnant, car non seulement la pensée est très belle, mais la forme est toujours naturellement parfaite. Voilà un homme qui n’est préoccupé que de lui et de ce qui lui arrive. Vous avez à l’opposé un homme comme Giraudoux, qui a toujours présenté des personnages allégoriques, dramatiques, et qui n’apparaît presque pas. Et entre les deux, je citerai Proust, qui tantôt s’appelle « je » et tantôt s’appelle « le narrateur ». Il sort de lui-même et y rentre à volonté. De toute façon, je crois que ce ne sont que des questions de forme, et qu’il faut vraiment conclure avec Picasso en disant : « On ne fait jamais que son propre portrait. »

J’ai changé de style, à cause de Neal… À cause d’une lettre de 40 000 mots que Neal m’envoya – IL M’A ÉCRIT UNE LETTRE DE 40 000 MOTS ! – Mais Allen a perdu la lettre, ou plutôt, je pense que c’est Gerd Stern… Il a perdu cette formidable lettre… qui était l’œuvre d’un génie littéraire… Neal me racontait tout simplement ce qui, une fois, arriva à Denver, Colorado… Dans une chambre d’hôtel… À Denver… Il décrivait CHAQUE détail – exactement comme Dostoïevski l’aurait fait – et je dois dire que c’est la seule façon de raconter une histoire – raconter, tout simplement. C’est Neal qui me fit comprendre cela, on ne s’arrête pas ! On continue continue continue – on s’excite en racontant une histoire, comme Homère sans doute. C’est Neal qui me le fit comprendre, alors j’ai écrit On the Road, et c’est son histoire – c’était le proto-archétype de Dean Moriarty…

Je suis né comme acteur de théâtre ; le théâtre est un peu pour moi la grande matrice, la mère pour un acteur. Honnêtement, je crois avoir à cause de ma mentalité et de ma structure expressive plus de parenté directe avec le théâtre qu’avec le cinéma. C’est si vrai que pour réussir à avoir, après de nombreuses années, quelques résultats bons ou pour le moins dignes dans le cinéma, j’ai dû travailler beaucoup plus que pour m’affirmer au théâtre. Cela tient à ce que je n’ai pas par nature une approche réaliste du spectacle. Je pense que le cinéma est du domaine du réalisme tandis que le théâtre est un peu – en exagérant et en généralisant – le champ de la transfiguration, de l’élaboration, de l’imagination, de la convention : tout compte fait, le théâtre, quand on met au jour ses caractéristiques, est un art de mensonge et non de vérité.

Philip Roth disait : « Il y a un cimetière dans chacun de mes livres. » Moi, c’est un café. Un café et un décès, si je devais être plus précis. À partir de cette base, je m’en sors toujours. Le café n’a rien de très original, je l’admets bien volontiers, les bistrots et la littérature font bon ménage depuis des siècles. Mais, de toute façon, il faut se méfier de l’originalité, vouloir l’atteindre à tout prix, c’est se condamner à la médiocrité. Et puis je ne connais pas de situation plus romanesque qu’un personnage, homme ou femme, attendant seul, attablé dans une salle ou accoudé à un comptoir. Le reflet de la lumière dans les bouteilles accrochées derrière le bar, le patron mutique ou, au contraire, trop bavard, le rendez-vous qui ne viendra pas, le souvenir d’une engueulade, la sciure sur le sol (selon le standing de l’établissement), l’entrée d’un ou deux habitués en parfait décalage avec le tragique de la situation… Voilà, la machine du roman est lancée. Le cinéaste Philippe Garrel dit qu’il a des « motifs ». Quand il ne sait pas comment aborder une scène, il filme les personnages marchant dans la rue ou près d’une porte cochère. J’aime beaucoup cette idée, une idée de peintre d’ailleurs. Moi, c’est le bistrot.

Aujourd’hui, je ne vois pas Ascenseur comme un exercice de style, plutôt un film ambitieux de débutant qui veut cumuler ses admirations contradictoires pour Bresson et Hitchcock. Des maladresses, mais pas de poudre aux yeux, comme souvent dans les premiers films.

Roger n’avait que mépris pour le roman. Plusieurs fois, nous avons pensé à l’oublier complètement et je me rappelle qu’à un moment, c’était devenu un complot, une association secrète, comme les Treize. Finalement, nous sommes revenus à l’intrigue centrale du roman, le double meurtre et Julien coincé dans l’ascenseur, en rajoutant Jeanne Moreau et en essayant de rendre les personnages plus intéressants. Roger a réécrit une ou deux scènes ensuite. En particulier, pour le rôle joué par Hubert Deschamps. De mon côté, j’avais aussi pensé à d’autres acteurs : Belmondo, Terzieff, et même, Richard Bohringer, pour le rôle de Georges Poujouly, le blouson noir.

Je suis un bûcheur. J’ai dit un jour à Ernest Hemingway, contre toute logique qui avait cours alors, que j’étais la tortue et lui le lièvre, et c’est la vérité : tout ce que j’ai atteint l’a été par une lutte longue et tenace, tandis qu’Ernest a un génie qui lui permet de sortir des choses extraordinaires avec facilité. Je n’ai pas de facilité, je me bats avec chaque virgule. On m’a généralement reconnu, pendant des années, comme le premier écrivain américain, le plus sérieux et le plus commercial à la fois… Je croyais honnêtement que, sans effort de ma part, j’étais une sorte de magicien des mots – curieuse illusion –, alors que j’avais travaillé si désespérément pour me former un style vigoureux, coloré.

Les anciens qui nous restent manifestent un plaisir pervers à nous conter les gaietés d’un temps que nous n’avons pas connu. À en croire ces gens de presse et de littérature, leurs vies étaient semées de roses diverses, leurs nuits d’éclairs, leurs goûters de champagne. Nous voulons bien admettre qu’il fût un temps où le talent des uns poussait les autres à l’indulgence ; où les salles de rédaction prolongeaient les boudoirs ; où les rédacteurs en chef savaient lire et faisaient des mots d’esprit ; où les éditeurs en véritables papas-gâteaux envoyaient au vert leurs auteurs pâlots et réglaient discrètement les frais de leurs excentricités. Nous voulons bien croire qu’en ce temps-là, la fête existait.

On nous raconte les éclats d’un Hemingway, du temps que Paris, pour lui, était une fête. Les sauteries, place des Vosges, d’un Simenon qui, le dernier invité parti, se mettait au travail dans l’aube naissante. On voit le jeune Fitzgerald plongeant dans les fontaines et parcourant Paris sur le toit d’un taxi. On nous montre Kessel apportant à son éditeur la note faramineuse d’une soirée remuante, avouant ne se souvenir de rien sinon qu’en partant « il lui semblait bien avoir marché sur du verre ».

Il est une sorte de surveillance qui organise les écrivains en partis intellectuels, compromet leurs visions et les dégrade. Dans ce jeu retors – véritable démenti de l’écriture même et qui tend à la sécurité –, la censure n’est plus délimitable puisqu’elle est l’application brutale d’un mot d’ordre, d’une tendance technique, d’une délation de tous les instants. Ceux qui ont la mauvaise conscience du langage, l’entretiennent et en vivent, créent une psychose essentiellement étrangère à la création, celle du byzantinisme des grammairiens, prétexte à professeurs, bureaucrates d’un système d’expression « déchargée ».

Que le français en soit devenu une langue morte ? Ces lettrés sacrifient volontiers l’art à la terreur, et à vouloir être les propriétaires d’un nouvel idéogramme, ils prennent aux politiciens cette mentalité de convoitise et le sectarisme des organisations les plus équivoques.

La censure n’est plus alors une entreprise accidentelle, bourgeoise ou ecclésiastique, mais, à l’intérieur même du langage et jusque dans sa continuité littéraire, l’autocensure la plus dangereuse, interdits et réticences en accord avec la partouze critique autopunitive et le prestige de quelques roitelets du turf avant-gardiste.

On devrait passer beaucoup de temps dans les villes quand on est jeune, pour connaître tout ce que la vie peut nous offrir. Ici, en Amérique, il y a quelques magnifiques villes. Il faut connaître Seattle, c’est fascinant. Seattle ressemble à San Francisco en 1958, date à laquelle j’y suis allé pour la première fois. C’est une belle et intéressante ville. Minneapolis est fascinante, Chicago… New York et Los Angeles aussi, qui sont les deux endroits où on te signe les chèques ! Mais même pour gagner ma vie, ce serait trop. Je ne peux pas y rester plus d’une semaine. Je n’ai pas le temps d’y faire mes siestes, qui me sont essentielles. Deux siestes par jour, pour pouvoir faire surface à nouveau. Dormir est ce que je fais de mieux. Toute ma vie, j’ai cultivé mon génie pour le sommeil. Henry Miller dit : « Ne vous contentez pas de faire une petite sieste, enlevez tous vos vêtements, glissez-vous sous les draps, mettez-vous un oreiller sous la nuque et un sur les yeux, et ronflez ! » Une demi-heure plus tard, tu te réveilles et le monde est tout neuf. Ensuite, tu le fatigues et tu retournes te coucher.

Celui qui veut convaincre doit se fier non pas à l’argument juste mais au mot juste. Le son a toujours plus de pouvoir que le sens. Mieux vaut pour l’espèce humaine être impressionnable que réfléchie. Rien d’humainement grand (par grand, j’entends qui puisse affecter un ensemble d’existences humaines) n’est né de la réflexion. On ne peut d’ailleurs manquer de constater le pouvoir de simples mots, de mots comme gloire, par exemple, ou pitié. Je n’en veux pas citer d’autres. Point n’est besoin de les chercher bien loin. Prononcés avec persévérance, avec ardeur, avec conviction, ces deux mots-là, rien que par leur son, ont mis en mouvement des nations entières et soulevé l’aride et dur terrain sur lequel repose tout notre édifice social. Il y a aussi le mot vertu si vous voulez… Naturellement, il faut y mettre l’accent. L’accent juste. C’est très important. La force des poumons, les cordes vocales tonnantes ou tendres. Ne me parlez pas du levier de votre Archimède. C’était un distrait doué d’imagination mathématique. Les mathématiques ont droit à tout mon respect, mais je n’ai aucunement besoin de machines. Qu’on me donne le mot juste et l’accent juste et je remuerai le monde.

Laissez votre âme vivre, c’est la seule vie qui ne soit pas, à tout prendre, une déception. Ce qui importe c’est d’être saturé de quelque chose, c’est-à-dire d’une façon ou d’une autre, de la vie. Je ne sais pas pourquoi nous vivons, le don de la vie nous vient je ne sais de quelle source, ni pour quel but. Mais je crois… que la vie est la chose la plus précieuse que nous puissions concevoir, et que c’est une grande faute que de vouloir y renoncer quand il en reste encore dans la coupe. En d’autres termes, la conscience est une puissance illimitée. Même si ce n’est parfois qu’une conscience de la misère, il y a toujours en elle, de la façon dont elle se propage d’onde en onde et ne nous permet jamais de ne plus sentir, quelque chose qui nous retient à notre place, qui devient un point de repère dans l’univers et qu’il serait sûrement bon de ne pas abandonner.

J’ai composé Refus d’obéissance avec des fragments non publiés du Grand Troupeau, auxquels j’ai ajouté une préface écrite spécialement. Si j’avais attendu plus longtemps, j’aurais pu donner un ouvrage plus complet, plus fouillé. Mais je sentais l’idéologie guerrière gagner du terrain partout, dans tous les partis, tous les hommes. Il fallait faire un geste, le faire très vite. C’est pourquoi, sans attendre, j’ai publié ce petit livre. Il vaut ce qu’il vaut… L’important est ceci : moi Giono, je dis au monde : “S’il éclate une autre guerre, je refuse d’obéir à mon ordre de mobilisation, je ne partirai pas, je ne partirai pas ! Que tous ceux qui veulent faire comme moi se comptent, qu’ils se groupent. Nous formerons peut-être un bloc invincible. Est-ce qu’il existe des hommes qui ont percé ce monstrueux mensonge qu’est la guerre ?” Cette horrible cochonnerie qu’est la guerre… J’ai écrit sur elle, j’écrirai encore. Je veux démasquer le prétendu héroïsme des gens qui meurent au champ d’honneur. À la guerre, je n’ai pas vu de héros, je n’ai vu que des gens qui avaient peur… Voyez-vous, je refuse de partir parce que j’ai peur, là, tout simplement une peur effroyable.

Tout ce beau monde. Truffaut, Godard, Chabrol, Maurice Schérer, alias Éric Rohmer, alias le Grand Maumau, Astruc, Rivette, Doniol-Valcroze et beaucoup d’autres, je l’ai connu, il y a bien des années, rive gauche, au ciné-club du quartier Latin. Il y avait des débats en fin de séance et ça discutait ferme, sauf moi, qui n’ai jamais bien su parler en public. J’habitais alors un petit hôtel de la Sorbonne, avec le Grand Maumau qui occupait une chambre à côté. Nous avons été, Dieu sait comment, nommés présidents de ce ciné-club qui fut une grande entreprise de filouterie en même temps qu’une pépinière de cinéastes. Les deux animateurs et moi-même tapions joyeusement dans la caisse, à la plus grande indignation du Grand Maumau, qui préféra toujours le cinéma à la vie.

Le ciné-club ferma le jour où l’un des deux animateurs, d’ailleurs voyou sans envergure, fut convaincu de viol dans le bois de Verrière et condamné à huit ans de bagne lors d’un procès où je fus témoin de moralité. Cette débâcle ne nous désunit pas. Nous tous transportâmes nos pénates aux Cahiers du Cinéma, fondés depuis peu sur les débris de l’ancienne Revue du même nom. Revenons en arrière. Un après-midi, je vois un type maigre, avec des lunettes, installé au deuxième rang. Il vitupère le film qu’on vient de voir, avec une espèce de hargne qui m’agace et que ne méritait pas ce navet. Une querelle monte entre nous et il me vient cette apostrophe malencontreuse : « Mon bon monsieur, quand on ne possède, ce qui me semble être votre cas, qu’une culture cinématographique équivalente à zéro, on la boucle. »

Je suis aussi le contraire d’un metteur en scène d’avant-garde. Je suis un nostalgique. Mon inspiration est constamment tournée vers le passé. Je n’ai pas d’antennes pour capter ce qui est moderne. Je ne marche que par sensations. Cette chanson « Que reste-t-il de nos amours ? », que Trenet a composée en 1943 et dont on entend le refrain pendant le générique de Baisers volés, n’aura peut-être pas de sens pour les jeunes spectateurs. Elle n’aura pas en tout cas la valeur d’émotion qu’elle a pour les gens de trente-cinq ans.

Un jour, j’ai dit à Godard : « Si on entre ensemble dans un tripot, moi je demanderai : “Comment faut-il jouer ? Quelle est la règle du jeu ?”, et toi tu diras : “Pourquoi joue-t-on comme cela ? On n’a qu’à faire autrement.” » Je suis un joueur qui respecte la règle du jeu. Godard est un joueur qui a envie de la changer. Je suis sûr que Godard ne colle pas ses timbres en haut et à droite de l’enveloppe. Moi, si. Mais, une fois qu’il a changé la règle du jeu, il n’a plus envie de jouer. Ses films n’ont pas un début, un milieu, une fin. Ils sont une somme de sensations et d’intuitions. Cela aboutit parfois au miracle, par exemple La Chinoise. Avant mai 1968, La Chinoise était le film de quelqu’un qui a l’air d’insinuer que ce qui est important en France, ce sont les groupes maoïstes, trotskistes, marxistes-léninistes de Nanterre. À partir de mai 1968, ça a été le film du seul artiste français qui savait ce qui était réellement important. Si l’on relit l’éreintement de La Chinoise dans Les Temps modernes, on se rend compte que Jean-Luc est plus dans le coup que Sartre, qui s’en est d’ailleurs aperçu par la suite. Godard a devancé l’interview Sartre-Cohn-Bendit de six mois. La Chinoise aurait justifié un numéro spécial des Temps modernes.

Par une fatalité qui s’attache à ce qui doit périr, les vieux gouvernements, au lieu de prendre les symptômes de révolte, qui les alarment, pour ce qu’ils sont : des avertissements, ne voient le mal que chez leurs adversaires ; dès lors, loin de remédier à la corruption de leurs propres agents, loin de se réformer eux-mêmes en remontant à la cause du péril, ils se croient en sûreté quand ils ont retardé l’heure du combat.

Partout je sens la terre trembler, le monde ancien me paraît près de s’écrouler, et je le pleure parce que les promesses des architectes démolisseurs ne m’ont pas persuadé que leur palais de l’avenir puisse valoir mon temple du passé.

L’aspect des sociétés les plus modernes de la terre n’est guère propre à dissiper ma méfiance. L’ennuyeuse Amérique, avec ses inquiétudes mercantiles, son indifférence religieuse et son étroit puritanisme qui tyrannise les esprits au nom de l’affranchissement de la pensée, peut-elle consoler de la décomposition de l’Italie telle que l’avait faite le Moyen-Âge enté sur l’Antiquité, ni la ruine de la vieille Espagne ?

On parle maintenant sans aucune pudeur de « plan de carrière », sans éprouver le moindre dégoût à se vautrer ainsi dans ce que le langage a de moins libérateur (vous voyez le rapport avec le côté sociodomestique du porc). On parle même de « plan cul ». À l’intérieur de ces façons de parler, on emprisonne subtilement la liberté de la langue, « un bon plan » : par ce moyen nous nous construisons nous-mêmes comme robots, et nous faisons de la pensée un appareil mimétique d’une efficacité redoutable. Et ensuite, on vient pleurnicher et déplorer la présumée « perte de sens » : on découvre benoîtement qu’une fois qu’on a renoncé à la liberté de la pensée, eh bien, les choses n’ont plus aucun sens. Et comment pourraient-elles en avoir ? Mais comme on a quand même sa petite fierté, son « quant-à-soi », on s’étourdit dans une action frénétique, on convoite l’excellence, on s’exaspère à tenter d’être « le ou la meilleure » : c’est le travail performance de notre Turbo-Bécassine qui fait d’elle un être « surbooké ». La veulerie du consensus, elle se situe bien en amont des processus démocratiques, des tables rondes, des panels. Dans tout cela, elle ne fait que déployer une de ses conséquences, parce qu’en fait, le processus d’asservissement a démarré bien avant : il s’est glissé dans chacun des actes de langage que nous proférons nous-mêmes ou que nous subissons quand ils proviennent de ceux qui nous parlent et que nous ne réagissons pas. On me juge parfois réactif, mais ceci provient de ce que je dis maintenant : de l’exaspération que j’éprouve envers le relâchement du langage, en tant qu’un tel relâchement est solidaire de toutes les sottises qui rendent possibles les démocraties-marchés dans ce qu’elles ont de plus sordide : leur manière d’incliner si adroitement à l’apathie qu’on ne se rend compte de rien.

Je suis entièrement espagnol et il me serait impossible de vivre hors de mes limites géographiques, mais je hais celui qui est espagnol simplement parce qu’il est espagnol. Je suis le frère de tous et j’exècre l’homme qui se sacrifie au nom d’une idée nationaliste abstraite pour la simple raison qu’il aime sa patrie avec les yeux bandés. Le Chinois vertueux est plus proche de moi que l’Espagnol mauvais. Je chante l’Espagne et je la ressens jusqu’à la moelle, mais je suis avant tout un homme du monde et frère de tous. Je ne crois donc évidemment pas en la frontière politique. Bagaría, mon ami : les intervieweurs ne vont pas toujours poser les questions. Je crois que les interviewés en ont aussi le droit. D’où vient ce désir, cette soif de l’au-delà qui te poursuit ? As-tu vraiment envie de survivre à toi-même ? Ne penses-tu pas que la décision est déjà prise et que l’homme ne peut rien y faire, que ce soit avec ou sans foi ?

Je suis l’ennemi des lois, je reste d’un inviolable libertinage en ce qui touche la morale et l’écriture. Interdire c’est se donner les armes pour juger les autres et leur conduite, ce qui m’est odieux. Toute licence trouve grâce à mes yeux. Après il y a la question du goût, fondamentale. Une affaire d’oreille : on peut travailler, mais l’instinct est loi. Pourquoi interdire de mauvais livres quand ils font partie de l’économie ? Il y en a toujours eu beaucoup : au rayon classique, de nombreuses pâtisseries frelatées sont considérées comme des chefs-d’œuvre. En matière de goût le jugement de la postérité (qui n’est qu’un public comme les autres) n’a aucune valeur. Certains esprits faux exercent leur influence longtemps après leur disparition. Pour s’imposer, André Gide a par exemple réussi à discréditer des auteurs qu’il enviait (Gourmont), et cent ans après l’index est maintenu. Non seulement personne ne les lit mais leur nom est oublié, sauf par l’élite et quelques professeurs. Du vivant d’un écrivain, seuls la plupart des autres écrivains (surtout les jaloux) et quelques bons critiques et éditeurs savent la vérité. Une élite. Le public, jamais. Après la mort de l’auteur, à chacun de juger.